マイスター・ハイスクール事業

福井県立坂井高等学校は、令和3年度~令和5年度、文部科学省より、「マイスター・ハイスクール事業(次世代地域産業人材育成刷新事業)」の指定を受け、「地域の課題と地元企業の価値を理解し、持続可能な次世代の地域産業を担う人材の育成」を目指して取り組んできました。

令和6年度からはこの3年間の知見を活かして、福井県が文部科学省より新たに指定を受けた「マイスター・ハイスクール普及促進事業」の拠点校として、地域のキャリア教育の中心となる役割を果たすため、地域企業、行政、小中高大学等とつながる「坂井高校コンソーシアム」を活用した新たな取り組みを進めていきます。

○令和3年度「マイスター・ハイスクール事業」の紹介動画

令和3年度からスタートした坂井高校の「マイスター・ハイスクール事業」の内容を紹介する動画です。

坂井高校では、「マイスター・ハイスクール事業」を軸に、各コースで魅力的な学びが行われています。その一部をわかりやすく動画で紹介しています。

○令和4年度「マイスター・ハイスクール事業」の紹介動画

令和4年度は、2年目の取り組みとしてさらに充実、進化したプログラムを実践しています。その一部をわかりやすく動画で紹介しています。

令和5年度は、3年間の取り組みを令和6年度以降のカリキュラムに継続し、より深化できるように一層の研究を進めています。ぜひご覧下さい!!

○マイスター通信

令和3年度からの取り組み内容について、「マイスター通信」を発行して紹介しています。

生徒代表と若手教員で、いまの坂井高校の魅力を伝えるためのパンフレットを第14号として作成しましたので、ぜひご覧ください。

令和3年度

第1号(2021.10.1)

第2号(2021.11.1)

第3号(2021.12.1)

第4号(2022.2.1)

第5号(2022.3.1)

令和4年度

第6号(2022.8.1)

第7号(2022.12.1)

第8号(2023.1.1)

第9号(2023.3.1)

第10号(2023.3.30)

令和5年度

第11号(2023.9.1)

第12号(2023.11.22)

第13号(2024.1.11)

第14号 坂井高校発見の旅(2024.3.31)

マイスターのニュース

【企業連携】電気・情報システム科電気コース「先端企業を訪問するグローバル研修の実施」

11月12日(火)にグローバル研修として富山県にある北陸電気保安協会様を訪問しました。

北陸電気保安協会様では、次世代育成という目的で学生向けの体験学習を実施されており、今回はそちらに参加させていただきました。

感電・電線の短絡・過電流体験などを疑似体験するブースでは「電気に関わるということは危険もつきものだということが身にしみて分かった」という声も聞けました。

また検電器を用いた検電確認作業などの体験である、試験機材安全用具体験では「電気は見えないから検電の大切さを知ることができた」などの声がありました。

高圧機器操作体験では本校OBの社員の方に操作をしてもらい、生徒が操作したときよりも経験の差もあり操作がスムーズで、経験の大きさも理解できたと思います。

今回のグローバル研修では難しい内容だけではなく、面白い体験や実験も多く経験しました。

生徒は楽しく学ぶことで電気の知識を体験から得ることができたと思います。

そして現場で働く人たちの姿を見て、これから目指すべき職業人としての姿のイメージができたのではないでしょうか。

【地域企業との連携】電気・情報システム科電気コース「企業を訪問して現場を体験する研修の実施」

11/5(火)、企業訪問研修として敦賀火力発電所とテラオライテック株式会社を訪問しました。

敦賀火力発電所では発電所の概要として発電のしくみやカーボンニュートラルに向けた取り組みについて説明していただきました。

そのご各施設を見学し、普段なかなか目にしない場所を見せてもらうことで授業で学んだことを実際の体験として得ることができました。

次に訪れたテラオライテック株式会社では企業紹介、SDGs事業、海外事業と様々など様々な取り組みについて話をしていただきました。

また、ワークショップも行われ、意見を出し合いまとめることの大切さも学べたと思います。

学校内の授業だけでは身につかない知識や体験を得たことは非常に価値のあることであり、生徒たちにとって大変有意義な時間になったと思います。

【幼高連携・地域貢献・学科連携】食農科学科農業コース、ビジネス・生活デザイン科生活デザインコース「こども園と連携した年間を通した稲作体験会の実施」

10/2(水)に隣接する松涛こども園の子どもたちが坂井高校を訪れ、農業コースと生活デザインコースの生徒とコシヒカリの脱穀体験をしました。

(子どもたちと本校生徒との交流の様子は、本校公式インスタグラムにて、ご覧ください。)

https://www.instagram.com/p/DAnRPLmTIwu/?img_index=1

農業コースは、年間を通して本校の実習田の稲作実習に、こども園の子どもたちに参加いただき、稲作の指導を行っています。

今回の脱穀体験会には、生活デザインコースで保育を専攻している生徒たちが活動補助を行いました。

生徒たちは園児たちと自己紹介をして仲を深めた後、楽しそうに脱穀体験をしていました。

また、順番待ちをいる時にジャンケンをしたり、体験後に藁くずの片付けを一緒にしている姿が微笑ましかったです。

園児たちは体験が終わった後、楽しかったー!と口を揃えて言っていました!

農業コースの生徒からは、

・言ったことを理解するのが早くて凄いと思った。

・松涛こども園の子たちと一緒に体験ができて、自分たちもとても楽しかった。

と感想を話していました。

生活デザインコースの生徒からは、

・脱穀機に稲穂を入れる時に緊張したけど、園児たちがいたから頑張れた。

・園児から元気をもらえた、良い経験ができた。

と話していました。

笑顔が溢れるひとときになりました。

この地域貢献・学科連携の取り組みを、10月13日(日)付の福井新聞様にも「農+保育、コース連携で実習 坂井高 園児が脱穀体験」としてご紹介いただきました。

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2151328

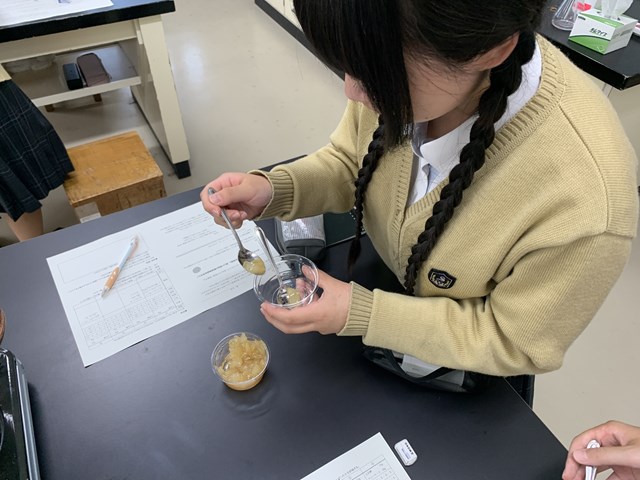

【商品開発】食農科学科食品コース「地域の食材を生かした魅力的な商品開発のための学び」

食品コースの2年生では、9/19に「ものづくりマイスターによる和菓子製造体験」と、

9/3、26、10/3の3日間にかけた課題研究で「酒粕マドレーヌ作り」、「梨ジャムレシピ開発」、「POP作り」を実施しました。

【2年生 ものづくりマイスター】

1学期末に1年生がお世話になった丸岡家様に和菓子講師としてお越し頂き、どら焼きと練り切りの作り方をご指導頂きました。

見た目が似ているどら焼きの生地とホットケーキの違いを、生地に使う小麦粉の量や柔らかさから教えて頂いたことで、生徒たちは「見た目も焼き方も似ているけど、配分の違いで食感や膨らみが全然違う!」と菓子製造の奥深さを実感しました。

練り切り作りでは講師の職人技が光り、餡の切り方や造形一つで様々な花や動物に姿を変える様子に、生徒も感動している様子でした。「同じようにしてるはずなのになんか違う」と悪戦苦闘しながらも、各自で造形やオリジナルのデザインに挑戦しました。

普段体験することがない実習で、味と見た目で楽しめる和菓子の魅力とそれを生み出す職人の技術を感じました。

【2年生 課題研究】

「酒粕マドレーヌ作り」では、3年生の課題研究で取り組んでいる“プロジェクト活動”で考案されたレシピを元に、酒粕入りとプレーンのマドレーヌを製造、食べ比べを行いました。

初めて食べる酒粕の風味には「ちょっと大人な味わい...」と感じる場面もありましたが、先輩が考えたレシピでの食品製造と試食を体験することで、地元産業と提携して商品を開発するプロジェクト活動への関心を深めました。

「梨ジャムレシピ開発」では、山室農場の廃棄梨を利用したジャムを複数のレシピで作り、それぞれの“甘さ”“後味”“食感”を評価・意見交換しました。

「使う砂糖の種類や配分はこれがいい」「レモン果汁は入れるタイミングが大事」など、どうすればもっと良くなるかをみんなで考え、新たな坂高看板商品の開発に挑戦しました。

「POP作り」では、ラベルはなぜ必要なのか。パッケージにはどのようなことが書かれているのか。など商品の魅力をPRについて学び、生徒たちはパワーポイントやエクセルを活用して各自でデザイン案を作り、試行錯誤していました。

自分達で体験、評価し、意見交換して、より良くするための方法を考える。3年生の課題研究に向けた練習として、生徒たちは楽しみつつも真剣な様子で取り組んでいました。

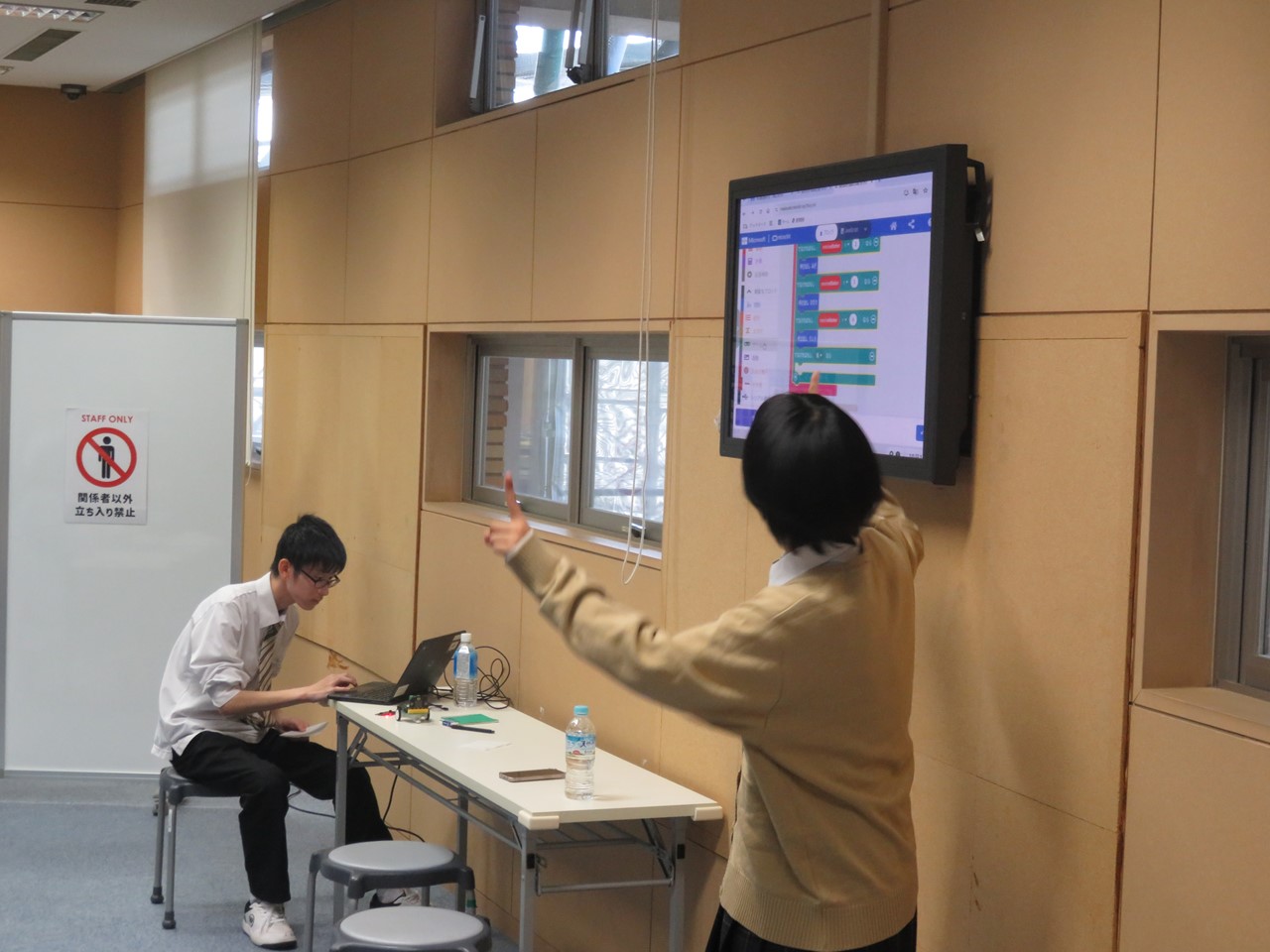

【地域貢献課題研究】電気・情報システム科電気コース「『マイクロビットでロボットを動かそう~高校生が分かりやすく教えるプログラミング~』公開講座教室を開催しました」

10月12日に、福井県児童科学館「エンゼルランド」にて、電気コース3年生4名が課題研究の一環として、microbitを用いたプログラミング教室を開催しました。

午前と午後にそれぞれ1回ずつ、1時間の講座を実施しました。

各回とも20名前後の小学生、保護者が参加して、プログラミングによるロボット制御の実習に楽しく参加しました。

3年生だけではなく、講座運営の補助として午前は2年生2名、午後は1年生2名も参加し、受講者のフォローを行いました。

課題研究として取り組んできた知識を、地域の子どもたちに楽しく還元することで、近隣社会とのつながりが深まったと思います。